Entwicklungen am heimischen Arbeitsmarkt

Die Dynamik der Berufsnachfrage auf dem österreichischen Arbeitsmarkt wird von einer Vielzahl an Einflussfaktoren geprägt. Konjunkturelle Schwankungen wirken sich dabei unmittelbar auf die Nachfrage nach bestimmten Berufen aus. Zugleich verändert der technologische Wandel, insbesondere die fortschreitende Digitalisierung, nachhaltig die Struktur des Arbeitsmarkts. Als prägender Megatrend beeinflusst die Digitalisierung nicht nur die Nachfrage nach spezifischen Berufen, sondern auch nach fachlichen und überfachlichen Kompetenzen. Ein deutlicher Hinweis darauf ist der gestiegene Bedarf an IKT-Kompetenzen in zahlreichen Berufsfeldern. Auch die angestrebte grüne Transformation hat das Potenzial, mittel- bis langfristig tiefgreifende Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt herbeizuführen.

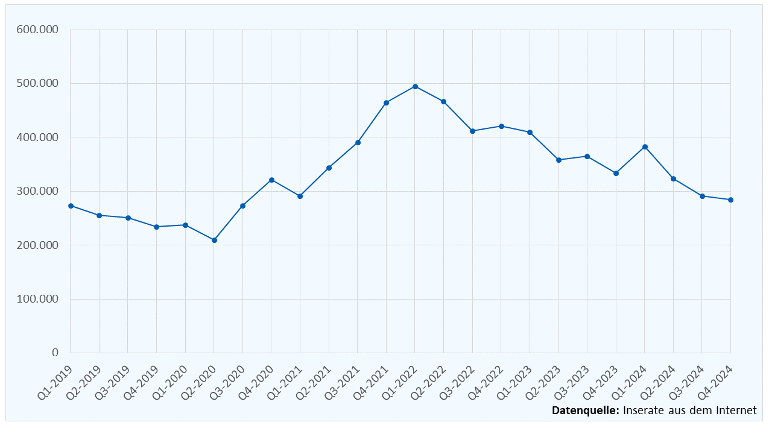

Nach dem pandemiebedingten Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität setzte 2021 eine Phase dynamischer Erholung ein, die im Jahr 2022 ihren Höhepunkt erreichte. Die Zahl der Stellenanzeigen war zu Beginn jenes Jahres auf einem Rekordniveau, und in vielen Wirtschaftsbereichen wurde ein akuter Arbeitskräftemangel sichtbar. Diese Dynamik hat sich seither spürbar abgeschwächt: Im Jahr 2023 war ein deutlicher Rückgang der Stellenausschreibungen zu verzeichnen – ein Trend, der sich auch im Verlauf des Jahres 2024 fortsetzte. Ursache hierfür ist die anhaltende konjunkturelle Eintrübung in Österreich, die sich negativ auf die Einstellungsbereitschaft vieler Unternehmen auswirkt.

Gleichzeitig bleibt der strukturelle Mangel an Arbeitskräften in zahlreichen Branchen bestehen, insbesondere im Gesundheitswesen, in technischen Berufen sowie im Tourismus. Für Arbeitssuchende bestehen in vielen Bereichen weiterhin gute Beschäftigungsperspektiven.

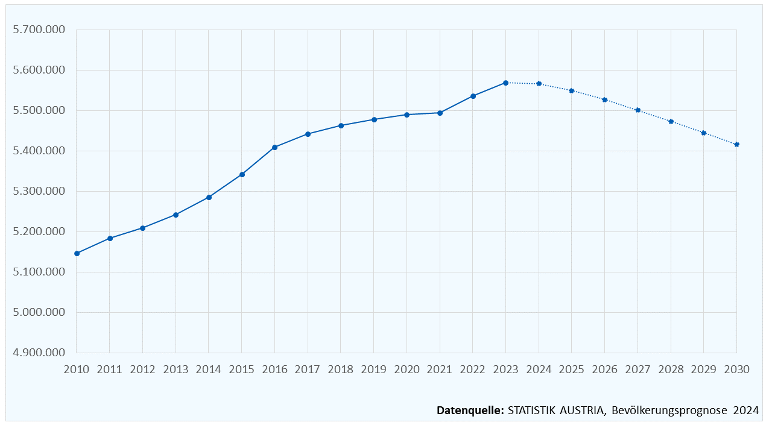

Ein weiterer langfristig wirksamer Faktor ist der demografische Wandel. Die österreichische Bevölkerung altert, und die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter wird laut Statistik Austria bereits Mitte der 2020er-Jahre ihren Höhepunkt überschreiten – in mehreren Bundesländern ist dies bereits geschehen (Statistik Austria 2024). Das Erwerbspotenzial – also die Zahl der potenziell dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Personen – nimmt dadurch kontinuierlich ab. Ab 2024 erhöht jedoch die schrittweise Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters für Frauen das Erwerbspotenzial leicht.

In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Arbeitskräfteangebot maßgeblich durch die gestiegene Erwerbsbeteiligung von Frauen ausgeweitet, viele Frauen arbeiten jedoch in Teilzeit. Hier bestehen weitere Potenziale für den Arbeitsmarkt. Um diese vollständig zu erschließen, sind jedoch Investitionen in die Infrastruktur notwendig – insbesondere in flächendeckende und qualitativ hochwertige Kinderbetreuungs- und Pflegeeinrichtungen mit bedarfsgerechten Öffnungszeiten.

Demgegenüber stehen die westlichen Bundesländer mit einem Schwerpunkt im Tourismus, in denen viele offene Stellen – vor allem in saisonalen Bereichen – nicht besetzt werden können. In Teilen Ostösterreichs wiederum ist eine persistente Sockelarbeitslosigkeit feststellbar. Ein zentrales Problem liegt darin, dass Angebot und Nachfrage regional häufig nicht zusammenfinden. Offene Stellen entstehen oft nicht dort, wo entsprechend qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Diese regionalen Disparitäten nehmen tendenziell zu.

Das AMS JobBarometer analysiert diese Entwicklungen am österreichischen Arbeitsmarkt laufend und stellt aktuelle Trends dar. Es bietet Informationen zur Nachfrage nach Berufen auf Basis von Online-Stellenanzeigen und gibt Prognosen zur zukünftigen Bedeutung einzelner Berufe. Darüber hinaus werden die in Inseraten geforderten Kompetenzen erfasst, um Veränderungen in den Tätigkeitsprofilen besser abzubilden.